Primer Anuario estadístico correspondiente al año 1889, una proeza técnica de impresión gráfica en el siglo XIX

Por Paúl Martínez. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Fototeca Nacional Universitaria

Resumen

La producción nacional de libros en el siglo XIX hondureño es escasa, como escasos lo son también los estudios sobre la historia de las artes gráficas en Honduras, especialmente los relativos a esa centuria fundacional. La intención de la presente exposición es compartir una reducida selección de diez fotografías que fueron publicadas en este Primer anuario estadístico correspondiente al año 1889, inclusión en el libro que para su momento representó un verdadero reto técnico y una de las escasas muestras visuales de lo que era Tegucigalpa en las postrimerías del siglo XIX, aportes -gráficos y visuales-, que unidos a los datos estadísticos de esta publicación la convierten en un referente obligado para el estudio de nuestra historia.

Palabras clave

Artes gráficas en Honduras, fotografía documental, Juan T. Aguirre, fotolitografía

Avenida Cervantes en el centro histórico de Tegucigalpa, en la esquina funcionaba el Banco de Honduras. Fotografía por Juan T. Aguirre reproducida de una litografía original del año 1893 publicada en el Primer Anuario Estadístico correspondiente al año de 1889 de Antonio R. Vallejo, impreso por la Tipografía Nacional.

« Haz clic en la imagen para visualizarla en alta resolución. »

Ca. 1890, Juan T. Aguirre, retrato de Antonio R. Vallejo. Reproducido de una litografía original del año 1893 publicada en el Primer Anuario Estadístico correspondiente al año de 1889 de Antonio R. Vallejo, impreso por la Tipografía Nacional

« Haz clic en la imagen para visualizarla en alta resolución. »

Antonio R. Vallejo

El 17 de marzo de 1844 nació en Tegucigalpa aquel a quien debemos agradecer este aporte que ahora reseñamos y al menos una veintena de escritos más referentes a la historia de Honduras. Sus padres eran ciudadanos distinguidos de la ciudad, don Román Vallejo y doña Marta Bustillo, quienes supieron encauzar al hijo en el camino del estudio y el amor a su país. Para 1860, Vallejo se titula como bachiller en filosofía, y para 1868 es ordenado sacerdote, siendo cura párroco de Lamaní y posteriormente capellán en Omoa. Para 1874 culmina sus estudios de abogado, y participa en distintos cargos públicos en las administraciones de José María Medina (1826-1878) y Marco Aurelio Soto (1846-1908), siendo en la administración de este ultimo cuando logra la creación del Archivo y Biblioteca Nacionales y es nombrado como Director General de Estadística. Difícil es resumir su amplia vida de aportes y logros de todo tipo en estas cortas líneas, pero es sin duda su amplia producción bibliográfica la que le dio la pericia y la inspiración para crear su obra cumbre como lo fue el anuario de 1889, publicación que es el centro de la presente reflexión.

Antonio R. Vallejo fallece el 18 de enero del año 1914, dejando un enorme vacío en las letras nacionales por su profusa y elaborada producción bibliográfica. En su honor, se celebra en su natalicio el día del historiador hondureño.

Juan T. Aguirre

El otro protagonista de este triunfo editorial es el fotógrafo Juan T. Aguirre, de quien desconocemos todo lo relativo a sus datos biográficos, una deuda inexcusable de nuestra sociedad y academia hacia uno de los más prolíficos y permanentes fotógrafos documentales del período entre siglos de nuestra nación. De él sabemos por la información impresa en el reverso de sus fotografías que tenía su estudio en la entonces plaza San Francisco, en el ahora llamado parque Valle en el centro histórico de Tegucigalpa, en su taller retrató a reconocidas figuras políticas de la sociedad hondureña de las últimas décadas del siglo XIX y en los primeros años del XX.

Una referencia del artista Aguirre nos la comparte Juan Bautista Valladares Rodríguez (1910-1996), quien encontró en una reseña del diario nicaragüense El Comercio una nota en donde Aguirre refiere que registró el que consideraba el retrato más fidedigno del paladín de la unión centroamericana Francisco Morazán, y explicaba que: «Estando establecido con mi galería fotográfica en la ciudad de Tegucigalpa por los años 1888 ó 1889 propuse al Presidente Bográn formar la colección de los Presidentes que había tenido Honduras en retratos al crayón en bustos a tres cuartos del tamaño natural» (Aguirre, citado en Valladares Rodríguez, 1986, p. 19). La nota continuaba relatando el cómo había realizado el retrato del egregio prócer, pero para lo que concierne al presente escrito[2], los renglones atrás citados nos dan la mejor pista de sus inicios hacia los años 1888 y 1889 que montó su estudio fotográfico y lo mantuvo al menos dos décadas más, pues copias de sus trabajos han podido localizarse fechadas y firmadas por él hasta al menos 1907. Juan T. Aguirre ha realizado las fotografías publicadas en este anuario de Vallejo que referimos, su dominio del oficio fotográfico sin duda fue honrado también con su cuidada reproducción en el libro.

Edificio original de la Penitenciaria Nacional en Tegucigalpa. Fotografía por Juan T. Aguirre reproducida de una litografía original del año 1893 publicada en el Primer Anuario Estadístico correspondiente al año de 1889 de Antonio R. Vallejo, impreso por la Tipografía Nacional.

« Haz clic en la imagen para visualizarla en alta resolución. »

La fotografía en el siglo XIX

La fotografía es una disciplina del arte relativamente de reciente invención. Se suele señalar el año 1826 como el inicio de este arte, pues datada en esa fecha es la primera imagen fotográfica que se tiene noción. Por ello afirmamos que es de reciente invención, a diferencia de la pintura, la cerámica o la escultura de las cuales se han encontrado evidencia de ellas datada en siglos y milenios de antigüedad, dos siglos entonces es una disciplina joven en realidad. Esa primera fotografía es simplemente una vista muy básica de tejados captados desde una pequeña ventana en el taller de Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833), quien en realidad era más un litógrafo buscando la manera de grabar en una placa una imagen captada directamente de la naturaleza y no en sí la invención de la fotografía. De hecho, su descubrimiento es en sí heliografía y no necesariamente la fotografía como la conocemos en el presente. La imagen captada por Niépce es una toma que llevó horas fijarse en una plancha de peltre emulsionada con asfalto y betún de Judea, pero esa sencilla vista de tejados -algo fuera de foco-, es en sí el inicio de la fotografía y no varía mucho la técnica a la realizada por Juan T. Aguirre para captar las tomas de la ciudad de Tegucigalpa que se publican en el anuario, que es básicamente una placa de vidrio recubierta con una emulsión que le hacía sensible a la luz y que le permitía registrar el paisaje que frente al lente de la cámara se hallaba.

La diferencia mayor entre el registro de Niépce de 1826 y el de Aguirre -que debió hacerse cerca de 1890- es que el original del primero era una placa positiva y en la del segundo se generaba una imagen negativa que era necesario hacer positiva en un segundo proceso. Las fotografías de Aguirre debieron ser exposiciones de minutos (la exposición es el tiempo que tarda una imagen fotográfica en captarse), y para su momento para realizarlas era casi obligatorio adecuar una especie de cuarto oscuro portátil para guardar las placas expuestas -la que seguramente debía ser revelada sin dejar esperar mucho tiempo-, lo que viene a ser una complejidad mayor. Expliquemos rápidamente el por qué. Una fotografía es igual a una placa de vidrio. La placa debía estar en un porta original, si el fotógrafo tenía que tomar cinco fotografías del edificio de la Penitenciaría Nacional, debía tener emulsionadas cinco placas de vidrio cada una inserta en el porta placa que introducía a la cámara. Cada fotografía impresa en el libro medía 8 x 10 pulgadas, cada placa de vidrio debía medir lo mismo y el porta placa debía ser por lógica simple más grande, para no hacer más extensa la explicación, imaginemos que para la fotografía debíamos preparar todo el material anterior -frágil y voluminoso-, para luego procesarla en su revelado, y si hablamos de 25 fotografías de distintos lugares de Tegucigalpa publicadas en este anuario, es en sí un trabajo titánico digno de elogios.

Imaginemos por un momento que nos paramos en frente de uno de los edificios fotografiados por Aguirre -el Palacio Legislativo o la iglesia La Merced-. La cámara era de gran formato, pues el original que usaba era en promedio de 8 x 10 pulgadas, para cada toma al menos debía tener preparadas de cinco a diez placas de vidrio emulsionadas ya cargadas en su porta placas. Tenía que asegurarse de tener una especie de carromato que funcionaba como cuarto oscuro movible para guardar el material registrado en las frágiles placas ya expuestas. Debía también esperar el momento del día en que la luz natural fuera la indicada para que el inmueble estuviera correctamente iluminado, captar la fotografía y procesar la imagen en el momento. Parece sencillo todo lo anteriormente enunciado, pero no, cada parte es un proceso puntilloso que requería planificación previa y coordinación. No fue nada sencillo hacer esa cantidad de fotografías con la tecnología del siglo XIX, ello es algo que siempre debemos considerar al admirarlas en el presente.

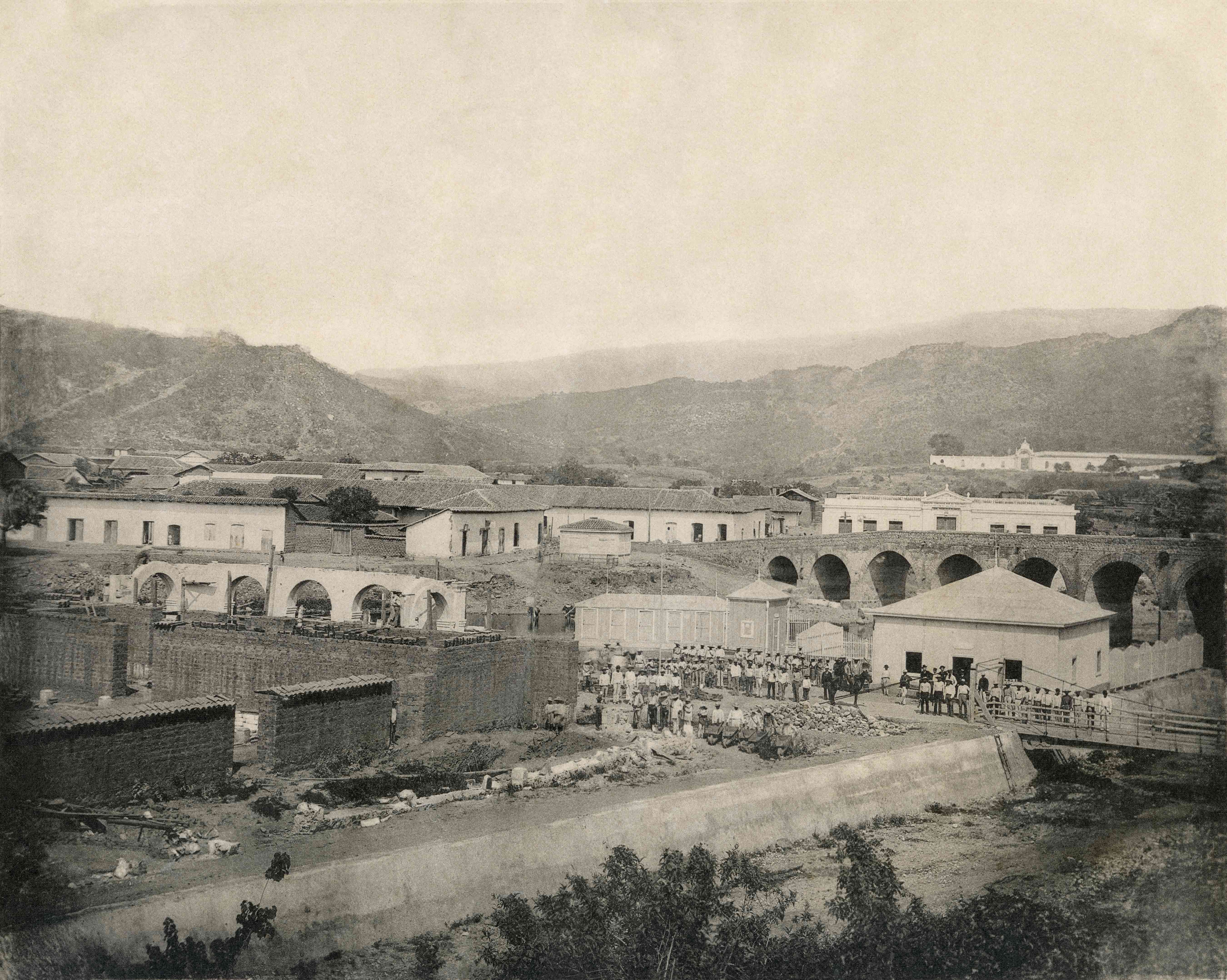

Trabajos de construcción en la zona de La Isla en el centro histórico de la ciudad de Tegucigalpa. Reproducido de una litografía original del año 1893 publicada en el Primer Anuario Estadístico correspondiente al año de 1889 de Antonio R. Vallejo, impreso por la Tipografía Nacional

« Haz clic en la imagen para visualizarla en alta resolución. »

La fotolitografía

La fotografía líneas atrás explicamos que se inicia formalmente después del primer cuarto del siglo XIX, y durante toda esa centuria fue un sistema básicamente de reproducción manual, una por una se revelaban las imágenes. La litografía es en cambio un sistema de impresión en serie, según se entinte la plancha de piedra en donde se fijo la imagen pueden imprimirse de manera rápida los originales que se deseen, ello ha sido así desde su invención en las postrimerías del siglo XVIII por Alois Senefelder (1771-1834). Para explicarlo de manera rápida, la litografía se basa en la regla de que el agua y la aceite no se mezclan, y se utiliza una placa de piedra (calcárea) como plancha de impresión:

La litografía parte de un principio químico tan sencillo como que el aceite y el agua se repelen. Con un lápiz o una pluma grasos se hace el dibujo sobre una superficie plana de piedra, se extiende agua sobre la piedra para mojar todas las zonas, menos la imagen dibujada con aceite, que repele el agua, a continuación se unta la piedra con una tinta grasa que se adhiere a la imagen, pero no a las partes húmedas de la piedra. Se coloca una hoja de papel sobre la imagen y se usa una prensa de imprimir para transferir al papel la imagen entintada. A principios del siglo XIX, Senefelder comenzó a experimentar con la litografía multicolor y en su libro de 1819 predijo que algún día aquel proceso se perfeccionaría hasta permitir la reproducción de pinturas (Meggs y Purvis, 2019, p. 153).

De la litografía se derivó luego el moderno sistema de impresión off set, igual muchos artistas vieron en la litografía una forma de hacer arte, cambiando también la forma de fijar de distintas maneras la imagen a la piedra, Senefelder lo inició como un dibujo monocromo, luego se volvió compleja la impresión al añadirse múltiples planchas con distintos colores y en el caso presente del anuario de Vallejo, se combinó la fotografía y la litografía para imprimir las imágenes que ahora podemos admirar. Difícil es resumir tan complejo proceso de impresión, pero es básicamente usar la placa de piedra como soporte fotográfico al recubrirla de una emulsión sensible y colocar encima la placa de vidrio que hacía de negativo original, haciendo de cuenta -para explicarlo de alguna manera-, que la plancha de piedra funciona como papel fotográfico en donde queda fijada la imagen como positivo para luego imprimir. Imposible resumir la complejidad técnica que las líneas precedentes intentan resumir: encontrar la emulsión sensible correcta que fije la imagen en la piedra y que funcione a la vez para repeler el agua y fijar la tinta, entintar de manera correcta esta plancha para que respete las infinitas tonalidades de grises que una fotografía es capaz de mostrar, mantener la calidad de reproducción uniforme en todo el tiraje y otra larga lista de complejidades que esta técnica de impresión específica presenta. Por ello afirmamos que este libro es una verdadera proeza técnica que nos heredó la Honduras decimonónica.

Si revisamos cualquier impreso de la segunda mitad del siglo XIX -haya sido este producido en Europa, Estados Unidos, México o Guatemala-, veremos que cuando se reproducen imágenes, todas se basan en dibujos a línea o figuras muy estilizadas que implican una impresión de color uniforme, sin cambios o gradaciones. Los llamados grises, difuminados o un claroscuro (tan cotidianos de ver en nuestro presente) en sistemas de impresión de esos tiempos eran imposibles de lograr, a no ser que fuera a través de una litografía, lo que a nivel editorial no era muy rentable, pues los grabados -en madera o metal-, permitían tirajes más amplios y con mayor celeridad, lo que redundaba en producciones masivas e impresas en menor tiempo que la litografía. No es sino hasta la última década del XIX que la industria editorial se dinamiza con la invención de la fotomecánica, técnica de negativo que permitía descomponer los tonos grises de las imágenes en una sucesión de puntos casi imperceptibles que por dimensión y separación creaban -y siguen creando-, una ilusión óptica de degradado o paso de la luz a la sombra sin percibirse los límites entre un tono u otro (lo que técnicamente se denomina impresión de medio tono). La fotomecánica facilitó exponencialmente el reproducir una imagen al obviar el montaje de dos planchas de impresión -una para la imagen y otra para el texto-, pues la trama -la retícula de puntos que permitía reproducir los tonos medios-, podía colocarse únicamente en la imagen, sin alterar el tono continuo de los textos, utilizando un único montaje que significa igual una sola plancha y un solo tiraje, lo que ahorraba tiempo y recursos, ambos muy valorados cuando de artes gráficas se trata.

Pero en el siglo XIX hondureño desconocíamos los procesos fotomecánicos, y el anuario de Vallejo debió hacerse con las tecnologías de impresión que ya se conocían: la tipografía y la litografía, la primera para las páginas de información -textos, gráficas o tablas-, y la segunda para las fotografías, mapa y símbolos patrios. Insistimos que no fue una tarea sencilla, y las honras a esa proeza se quedan cortas en las presentes líneas, pero no hay honores pequeños cuando se quiere contar una historia de glorias del pasado, lo inexcusable es nunca hacerlos, por ello valgan estas cortas líneas para quienes han hecho posible el legarnos una ventana amplia y cristalina hacia la sociedad hondureña del último cuarto del siglo XIX.

Tegucigalpa MDC, Paraninfo Universitario, 2 de julio del año 2025

Antiguo Hospital General en el centro histórico de la ciudad de Tegucigalpa, ahora es un edificio de dos plantas que alberga las salas del Museo para la Identidad Nacional. Fotografía por Juan T. Aguirre reproducida de una litografía original del año 1893 publicada en el Primer Anuario Estadístico correspondiente al año de 1889 de Antonio R. Vallejo, impreso por la Tipografía Nacional

Portal de ingreso al Cementerio General en el centro histórico de la ciudad de Comayagüela. Fotografía por Juan T. Aguirre reproducida de una litografía original del año 1893 publicada en el Primer Anuario Estadístico correspondiente al año de 1889 de Antonio R. Vallejo, impreso por la Tipografía Nacional

Plaza e iglesia La Merced en el centro histórico de la ciudad de Tegucigalpa. Fotografía por Juan T. Aguirre reproducida de una litografía original del año 1893 publicada en el Primer Anuario Estadístico correspondiente al año de 1889 de Antonio R. Vallejo, impreso por la Tipografía Nacional

Plaza e iglesia San Francisco en el centro histórico de la ciudad de Tegucigalpa, Fotografía por Juan T. Aguirre reproducida de una litografía original del año 1893 publicada en el Primer Anuario Estadístico correspondiente al año de 1889 de Antonio R. Vallejo, impreso por la Tipografía Nacional

Antiguo Palacio del Ejecutivo en el centro histórico de la ciudad de Tegucigalpa, Fotografía por Juan T. Aguirre reproducida de una litografía original del año 1893 publicada en el Primer Anuario Estadístico correspondiente al año de 1889 de Antonio R. Vallejo, impreso por la Tipografía Nacional

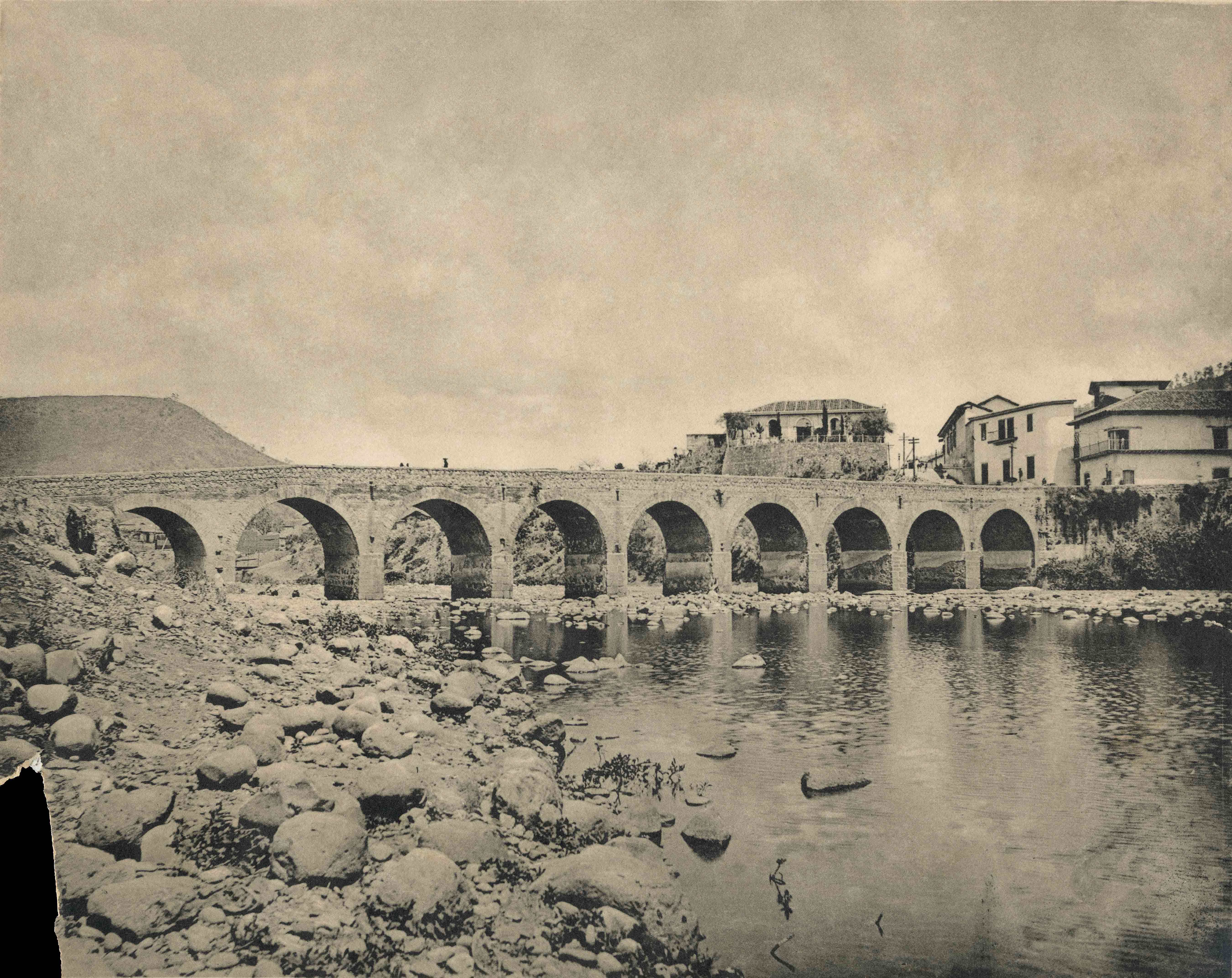

Puente Mallol visto desde la orilla del río Grande o Choluteca en el centro histórico de la ciudad de Comayagüela. Fotografía por Juan T. Aguirre reproducida de una litografía original del año 1893 publicada en el Primer Anuario Estadístico correspondiente al año de 1889 de Antonio R. Vallejo, impreso por la Tipografía Nacional

1 «La imprenta es una innovación técnica ocurrida a mediados del siglo XV en varias ciudades germánicas, casi simultáneamente, cuya aplicación ha cundido en las siguientes décadas por la mayor parte de Europa, y en el siglo XVI hasta las posesiones españolas de América y Oceanía. Con el primer auge de la producción, en torno a 1530, el libro se ha convertido en el soporte de la memoria intelectual y el medio de expresión de las corrientes espirituales, a la par que de la creación literaria en todo el orbe occidental» (Lafaye, 2002, p. 13).

2 Para quienes desearen leer la nota completa de Aguirre en el diario nicaragüense, pueden encontrarla en la edición 2022 de la Revista de la Universidad en las páginas 142-145. O consultar el enlace: https://camjol.info/index.php/RU/article/view/15420/18169

HABLASE SOBRE EL PRIMER LIBRO. (1954). Diario La Epoca. 1 de marzo, 1954. Año XXI. No. 6162. Tegucigalpa: Imprenta La Democracia. pp. 1 y 4.

Lafaye, J. (2002). Albores de la imprenta. El libro en España y Portugal y sus posesiones de ultramar (siglos XV y XVI). México: Fondo de Cultura Económica.

Meggs, P. B. y Purvis, A. W. (2019). Historia del diseño gráfico. Barcelona: Editorial RM.

Valladares Rodríguez, J. B. (1986). El verdadero retrato del General Morazán. En revista Prisma, 1986, número 3. Tegucigalpa: Litografía López. pp. 19-20.