Arturo López Rodezno: una representación moderna en piedra y metal de nuestro vasto legado prehispánico

Por Paúl Martínez. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Fototeca Nacional Universitaria

José Arturo López Rodezno es sin lugar a dudas una figura referente del arte nacional del siglo XX hondureño y es un ejemplo incontestable de la riqueza que cada rincón de Honduras tiene para ofrecer en el tema del arte. Nació en una sencilla comunidad ubicada en el valle de Sensenti, departamento de Ocotepeque, en la aldea de Coloal, municipio de San Francisco del Valle, un amanecer del sábado 12 de marzo del año 1904. Nació en la casa de sus abuelos maternos: Jesús Rodezno y Elisa Valle, vecinos del Coloal. Sus padres José Arturo López y Sara Rodezno, sus abuelos paternos Alejandro López y Mercedes Izaguirre, vecinos de Santa Rosa de Copán.

Arturo López Rodezno. 1970. Esmalte de cerámica sobre cobre en losas de mármol. 10.70 x 1.20 metros. Pertenece a la colección plástica del Banco Atlántida, estuvo originalmente ubicado en el espacio de recepción del hotel Honduras Maya. Fotografía por Paúl Martínez en formato digital 35mm. 2025

« Explora esta imagen con zoom interactivo (desliza en desktop / toca en móvil) »

Difícil es resumir la extensa vida artística de López Rodezno, y la intención de la presente muestra es únicamente compartir las principales obras murales que en la técnica esmalte de cerámica sobre cobre el artista realizaría en Honduras entre los años 1962 y 1974 en distintos espacios de carácter público y privado (aeropuerto Toncontín en el primer caso y Banco Atlántida y hotel Honduras Maya en el segundo). No obstante, para no obviar su vasto legado, citemos una entrevista al artista realizada en 1970 por Roberto Sosa (1930-2011), en donde el poeta hace una apretada síntesis de su trayectoria luego de retornar al país de sus estudios universitarios cursados en Cuba:

En 1940 regresó a Tegucigalpa, habiendo sido comisionado por el Gobierno de Honduras para organizar, en compañía de otros artistas nacionales la fundación de la ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES de nuestro país, cuya dirección la ejerció hasta fines del año de 1951.

En el año de 1952 fue nombrado Embajador de Honduras en Italia en donde permaneció cinco años, habiendo pasado más tarde con iguales funciones a Inglaterra en donde residió por dos años. A su regreso a Honduras en 1958 se dedicó a actividades artísticas habiendo sido nombrado en el año de 1964 para desempeñar el cargo de Director General de Educación Artística y Extensión Cultural, Dependencia del Ministerio de Educación Pública, cargo que continúa desempeñando en la actualidad (Sosa, 1970, p. 21).

Ingeniero de profesión -pues esa es la carrera que estudió en Cuba, alternándola con cursos de dibujo y pintura en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro-, su vida en realidad giró alrededor del arte, sin embargo, encontramos proyectos como el diseño de emblemáticos espacios públicos de Tegucigalpa de los cuales podemos leer noticias de ellos en la prensa nacional:

De orden del Señor Presidente de la República dieron principio hoy los trabajos del parque La Merced, situado frente al edificio de la Universidad Central e Instituto Normal Central de Varones. El plano encomendado por el general Carías al Ingeniero López Rodezno, como informamos en días pasados, fue aceptado el viernes de la semana última y en consecuencia se ordeno la ejecución de tan importante trabajo (Principian los Trabajos de Reconstrucción del Parque Situado Frente a la Universidad, 1940,, p. 1).

El día martes 24 de mayo de 1960, López Rodezno presentaría en la Dirección General de Bellas Artes de la Ciudad de Guatemala su primera exposición en el hermano país, y entre las múltiples entrevistas que la prensa le haría, destaca la que el artista sostendría con Leonel Méndez Dávila a quien le expresa interesantes aspectos de su método y técnica artística, especialmente sobre su inspiración y temática: «Encontré la expresión en mi país. Ya en Europa revaloricé mi pintura con el conocimiento de la pintura de los grandes maestros, y las técnicas de última hora» (López Rodezno, 1960, p. 3, citado en Méndez Dávila, 1960, p. 3). Continuando con la entrevista, el artista Rodezno responde sobre su técnica de esmalte sobre cobre que «Es preferentemente usada por los italianos, en México ésta no ha enraizado, creo que lo mismo en Sudamérica» (López Rodezno, 1960, p. 2, citado en Méndez Dávila, 1960, p. 2), y más adelante amplia que

Es una técnica muy vieja. En la actualidad los italianos han introducido nuevas conquistas y ampliado sus posibilidades, al grado de hacerlas infinitas. Esto lo han hecho principalmente en lo que se refiere al uso del color; calidades que no tenía antes, gracias al uso de fundentes, este es el secreto, subraya. El esmalte sobre cobre es parecido a la cerámica esmaltada, cuya referencia más remota se halla en los pueblos mesopotámicos, superando la primera en su versatilidad (López Rodezno, 1960, p. 2, citado en Méndez Dávila, 1960, p. 2).

A nivel país, Arturo López Rodezno y Arturo Luna (1926-1978) han sido los exponentes más representativos en esta técnica artística, ambos formados en Italia casi por los mismos años, y quizá por ello su inclinación hacia esta milenaria y compleja técnica. López Rodezno llevaría su obra a grandes formatos, dividida en placas y ensamblada en grandes soportes, en tanto Luna haría obras de menores dimensiones, no conociéndose de él una obra mural en esta técnica, no al menos hasta este momento[1]. Pero como bien lo expresa el artista Rodezno en la entrevista de 1970 antes referida, queda mucho por conocer, pues tanto para él -como para nosotros también-:

Nuestro país es rico en tradiciones y herencias que no han sido todavía investigadas y aprovechadas ordenadamente como tesoros auténticos de nuestra nacionalidad, naturalmente esto debe constituir un empeño general de todo nuestro pueblo pero más específicamente responsabilidad de nuestra clase intelectual que ya tiene una categoría en todas las superiores disciplinas del espíritu (López Rodezno, 1970, p. 24, citado en Sosa, 1970, p. 24).

Arturo López Rodezno falleció en el año 1975 dejando a Honduras y al arte universal un invaluable legado, mucho del cual nos es lastimosamente desconocido en el presente, primero porque su prolífica producción se halla dispersa, y a ello debemos sumar el transcurrir del tiempo que hace que dicha producción se disgregue aún más y se vaya desconociendo su ubicación al cambiar de propietario la obra o como veremos en el caso de las obras realizadas en el aeropuerto Toncontín y en el antiguo edificio de la Empresa Nacional de Agua y Luz, simplemente no se sabe su paradero (el primero) y va inexorablemente a perderse si no hacemos nada al respecto (el segundo).

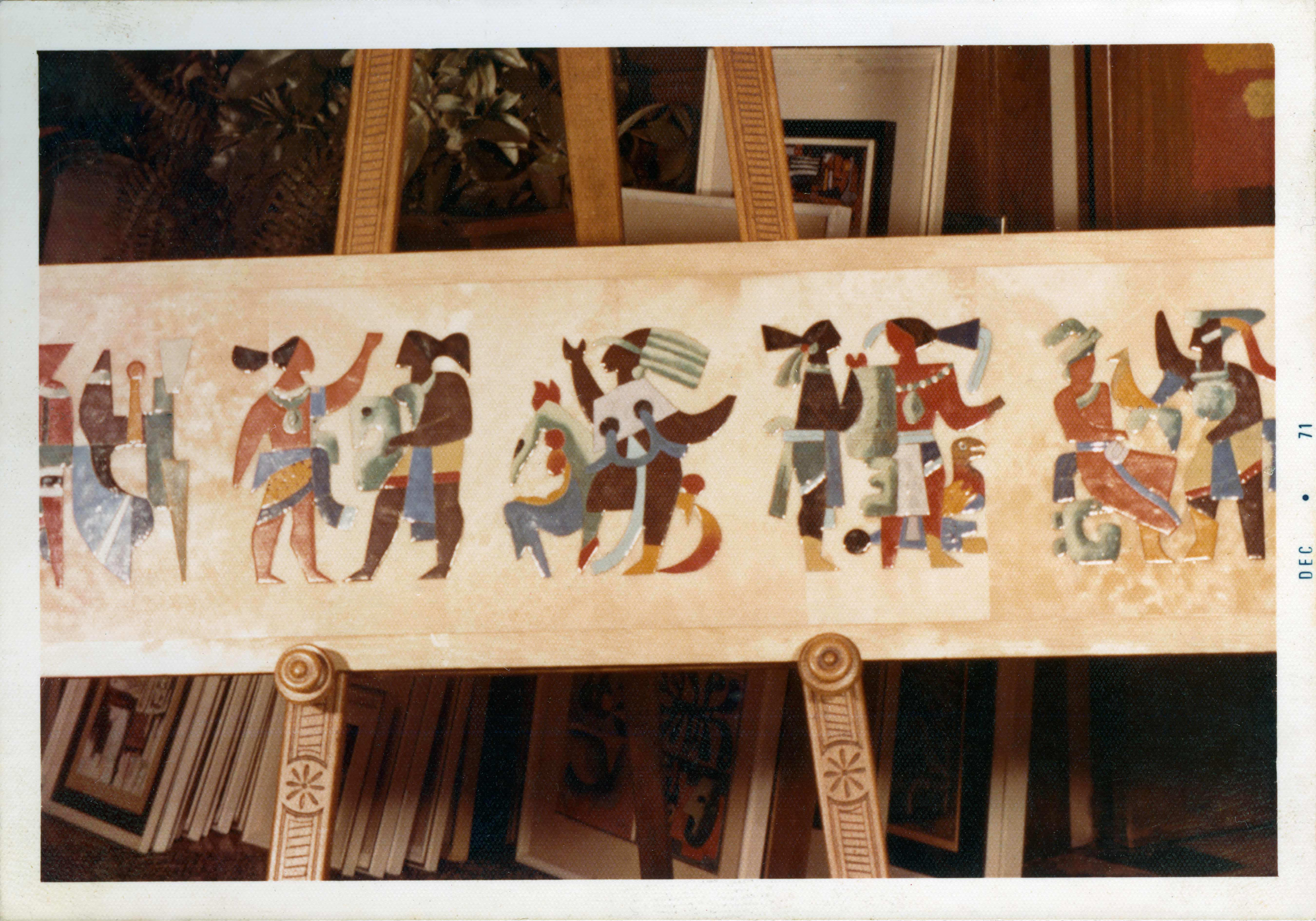

Inspirándose en el arte de la civilización maya, 1962

Casiodoro nos legó desde el siglo VI d. C. una inobjetable verdad cuando al referirse al documento escrito expresó que «Da un fiel testimonio de la actividad humana; habla del pasado, y es enemigo del olvido. Pues, aun si la memoria retiene el contenido, altera las palabras; pero ahí el discurso se almacena a salvo, para ser escuchado por siempre de manera consistente» (Casiodoro, 2014, p. 358, citado en Basbanes, 2014, p. 358). Qué daríamos en el presente por un documento -escrito o sonoro-, que nos diera información de la creación y montaje de la obra en esmalte de cerámica sobre cobre que Arturo López Rodezno inspirado en el milenario mural de la ciudad maya de Bonampak realizó en el año 1962 y que es parte de las obras que puede admirarse en el edificio principal del Banco Atlántida en Tegucigalpa. Lastimosamente para la historia del arte hondureño poco sabemos de esta apoteósica creación. Salvo su temática, que es irrebatible su inspiración en el mural de la ciudad maya, tanto por sus personajes, composición o cromatismo, que son una oda al arte maya del periodo clásico, especialmente a este mural que decora las paredes de la estructura 1 de dicho sitio. El transcurrir del tiempo hace que de lo sucedido en el pasado nos sea difícil conocer sus motivaciones o las razones que inspiraron este tipo de obras, si fue una iniciativa personal del artista que presentó su idea a la institución bancaria, o si fue el banco quien comisionaría la obra. Pasadas ya poco más de seis décadas de la realización del mural y careciendo de fuentes documentales que nos den información, es difícil inclusive tener la certeza de su título. No así de su autoría y año de realización que se hallan claramente inscritos en el extremo inferior derecho de este mural: López Rodezno, 1962.

La obra en sí es una alegoría a la pintura mural que decora el Templo de las Pinturas de la ciudad maya de Bonampak, sitio enclavado en la selva lacandona hacia el oriente del Estado de Chiapas, México, y que vió su máximo esplendor en el periodo Clásico de esta milenaria civilización. Alberga una de las mejores muestras del arte pictórico maya encontrado hasta el presente, mural que data de diciembre del año 790 d.C. fecha inscrita en el cuarto 1 en donde comienza visualmente la narración de la historia registrada en esta monumental obra, en donde vemos al gobernante Chaan-Muan (Cielo-ave Muan) presentando a su heredero a distintos nobles de la ciudad y visitantes de otros reinos. Esta escena del heredero, el artista Rodezno prescinde de ella, peculiaridad que comentaremos más adelante. Bonampak fue parte de las ciudades Estado que florecieron en el período Clásico de la cultura maya (250 a 900 d.C.), como ser Altar de Sacrificios, Ceibal, Comalcalco, El Tortuguero, Lacanjá, Palenque, Piedras Negras, Toniná y Yaxchilán, entre muchas más. Su reconocimiento data de la primera mitad del siglo XX, primero como sitio de impresionante arquitectura de estilo Usumacinta, y luego dimensionado por el descubrimiento de las pinturas murales en el año 1946, obra impresionante que Martha Ilia Nájera Coronado describe de mejor manera en su emblemático libro Bonampak del año 1991:

Los magníficos murales que se encuentran en los tres recintos del Templo de las Pinturas o Estructura 1, ofrecen una imagen muy clara de la organización social y política, de los ritos y costumbres de la época del mayor esplendor de los mayas: el periodo Clásico. El observador transita por las diversas etapas del ceremonial maya, con representaciones apegadas a la realidad, que nos permiten introducirnos en la vida de aquel entonces. Las escenas son descriptivas y realizadas con extrema sensibilidad. El naturalismo resalta en las facciones y expresiones de los diversos personajes, en el colorido de los textiles de sus vestidos, y en el arreglo imponente de sus tocados. Armas, instrumentos musicales, joyas, atavíos, escenas de grandeza y de sufrimiento se revelan como nunca antes gracias a esta magnífica obra de arte (Nájera Coronado, 1991, p. 61).

Si bien es cierto las técnicas de ambas obras (la de Bonampak y la del artista Rodezno) son opuestas -la primera fue hecha en la técnica llamada fresco seco y la segunda en esmalte cerámico-, comparten como ya lo referimos aspectos temáticos y de composición que las hermanan. Coincide también su fecha de realización (1962) con el inicio de los trabajos nuevamente en el sitio por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1960 luego de casi una década de abandono. Rodezno en su obra recrea fragmentos de la obra original de Bonampak, no necesariamente en el orden que los personajes aparecen en él, y aun cuando son técnicas distintas, si mantiene la cualidad de la línea de ser el elemento artístico que da forma a las figuras representadas, por ello si retomamos la descripción formal de Nájera Coronado para Bonampak, bien podríamos expresar lo mismo para caracterizar la obra de Rodezno:

En lo relativo a este punto hemos de referirnos primero a la línea. En los murales de Bonampak se caracteriza por ser curva y continua, de inflexiones suaves; en términos generales, es una línea de contorno cerrado que termina donde inició, limitando la totalidad de la figura. La superficie participa también de características de continuidad, al presentar colores uniformes; sin embargo, a diferencia de la línea, aparece como forma abierta, con tendencias naturalistas, orgánicas y sensuales, no geometrizantes, lo que nos habla de un artista adaptado y muy vinculado a la naturaleza (Nájera Coronado, 1991, p. 110).

Rodezno toma en su obra la figura principal del cuarto 2 -el soberano Cielo-ave Muan-, y lo coloca en el centro de la composición, respetando su posición frontal (de 25 personajes, solo 5 son vistos de frente, los restantes 20 se ven de perfil). Sostiene una lanza cubierta con piel de jaguar -la misma que en la obra de Bonampak sostiene en la escena de la batalla-, Rodezno también respeta su indumentaria, camisa de piel de jaguar y collar con cuentas de jade, así como un voluminoso pectoral del mismo material que representa una cabeza humana. Su tocado es coronado con largas plumas de quetzal, y sus pies calzan sandalias siempre con piel de jaguar (solo 3 de los 23 personajes están calzados, 20 de ellos Rodezno los muestra descalzos). Este personaje mira hacia la izquierda, a los dos cautivos que postrados frente a él le son presentados como prisioneros por otro guerrero. Esta escena central es una representación casi exacta de la misma mostrada en la pintura mural de Bonampak, la posición de los personajes (de Cielo-ave Muan, los dos cautivos y el guerrero que los entrega) sus atavíos y las expresiones también. A la izquierda del personaje central, 12 figuras masculinas de pie ven hacia la derecha en dirección a él, entre ellos destacan 3 músicos -uno con trompeta y 2 con sonajas, tomados del cuarto 1 de Bonampak-, 4 guerreros portan lanzas y los 12 personajes se distinguen entre sí por vestuario y ornamentos diferenciados, de similar forma como en el mural de Bonampak, en donde cada individuo estaba personalizado. Todos portan elaborados tocados, unos como turbantes y otros con figuras de águila, venado o cocodrilo, además de plumas rojas y verdes.

Hacia la derecha de esta figura central de Cielo-ave Muan, 10 personajes miran a él dirigiendo su mirada hacia la izquierda, todas excepto una, que ve hacia atrás, de similar manera que algunos personajes de los cuartos 1 y 2 del mural de Bonampak. De estas 10 figuras, 9 son hombres y la última hacia la derecha es una mujer. En el mural de Bonampak, si bien es cierto son los personajes masculinos los que mayormente se representan, encontramos 2 mujeres en las escenas plasmadas en sus paredes: la señora Yax-Conejo de Yaxchilán (esposa de Cielo-Ave Muan) y la que se ha llamado Señora Dos, ambas pintadas en los cuartos 1 y 2. A esta Señora Dos, el artista Rodezno la destacó con ropaje de color rosado completamente distinto a la coloración del resto de la obra, así como con un collar de jade suntuoso que le hace destacar del resto, puesto que de estas 10 figuras ninguna lleva un collar de este simbólico y venerado material. Para este collar de jade, la vestimenta y la posición, Rodezno se inspira en el cuarto 2, modificando nada más el color de la vestimenta o detalles pequeños como el tamaño del abanico por ella sostenido en su mano izquierda. Esta figura femenina también destaca por la coloración de su tocado, que Rodezno lo definió blanco, distinto al resto del tocado de las 22 figuras masculinas de la obra (los dos cautivos no llevan tocados), las plumas de quetzal también la distinguen, pues de esas 9 figuras que la acompañan, solo una además de ella pareciera ostentar las valiosas plumas de la venerada ave.

De los 9 personajes masculinos, 4 de esta fila portan lanzas, 4 parecen portar báculos o quizá cetros, y uno lleva una especie de instrumento que parece un rallador, similar al güiro pues sostiene en su mano izquierda un objeto en forma de Y, en tanto el brazo derecho sostiene una tabla plana que da la impresión de ser rugosa. Las nueve figuras portan tocados distintos, dos con figuras zoomorfas, identificándose en uno de ellos la cabeza de un jaguar. Cierra este mural en su extremo izquierdo una figura lineal con fondo de tonos celestes, que parece ser un detalle tomado de la estela 1 de Bonampak, con ligeras modificaciones, pero respetando su diseño original. Esta estela se halla ubicada en la Gran Plaza y conmemora un final de Hotun dentro del periodo que Cielo-ave Muan gobernaba el sitio. Rodezno seguramente se inspiró en la fotografía captada por el Museo Peabody y que retrata a un lacandón frente a la estela, en donde el fotógrafo hizo coincidir su rostro de perfil, con la figura en bajorrelieve labrada en la piedra, un juego visual que nos hace comparar las similitudes que en sus rostros muestran el lacandón de la primera mitad del siglo XX y el personaje retratado en la estela 1 en el año 781 d.C.

Hacia el extremo derecho -igual con tonos celestes- inicia el mural con un mascarón de diseño estilizado, que si bien es similar a los mascarones de la parte superior -pared sur- de las estructuras 1 y 3 de Bonampak, es difícil determinar qué inspiró exactamente al artista Rodezno, pues aunque son parecidos (mascarones con ojos rectangulares y serpientes bicéfalas a sus costados) en la presente obra la estilización de los ornamentos laterales es pronunciada y hace difícil determinar si de serpientes se trata dicho diseño.

En 1947 la Institución Carnegie de Washington trabajó en Bonampak bajo la dirección de Karl Ruppert y Erick J. Thompson como epigrafista y arqueólogo, el artista guatemalteco Antonio Tejeda Fonseca -en la fotografía pintando- realizó en esa expedición los dibujos in situ por los que conocemos a los murales de Bonampak. Imagen publicada en la página 26 del libro de Martha Ilia Nájera Coronado del año 1991 titulado Bonampak.

« Haz clic en la imagen para visualizarla en alta resolución. »

172 placas de cobre componen este mural, cuatro filas horizontales de 43 piezas cada una, lo que nos da una idea del monumental esfuerzo que llevó realizar esta obra, empeño formidable desde su concepción original, hasta su realización técnica, que imaginamos implicó incontables días de planificación y preparación del equipo y material necesarios. Un invaluable legado que nos ha heredado el artista Rodezno y que se dimensiona ante la ausencia de producción de obras similares de ese entonces al presente, lo que nos deja ver el vacío que ha dejado Arturo López Rodezno en el arte nacional. Al igual que el registro pictórico de Antonio Tejeda Fonseca que nos permite en el presente admirar los murales de Bonampak en su máximo esplendor, el trabajo metódico y permanente de López Rodezno por honrar en sus obras el legado de la civilización maya nos permite a través del estudio de su obra, enaltecer a la cultura, pero también honrarle a él como artista emblemático de nuestra historia en el siglo XX.

Arturo López Rodezno. 1970. Esmalte de cerámica sobre cobre en losas de mármol. 10.70 x 1.20 metros. Pertenece a la colección plástica del Banco Atlántida, estuvo originalmente ubicado en el espacio de recepción del hotel Honduras Maya. Fotografía por Paúl Martínez en formato digital 35mm. 2025

« Toca para ver detalles »

Mural ubicado originalmente en el hotel Honduras Maya, 1970

En la ya referida entrevista realizada al artista Rodezno por el poeta Sosa en 1970, encontramos un comentario sobre las obras en esmalte de cerámica sobre cobre realizadas por él en esas fechas y menciona que «Actualmente está llevando a cabo una decoración mural en el edificio en construcción del Hotel Maya Honduras en esta capital» (Sosa, 1970, p. 21). Arturo López Rodezno firmaría la obra con la fecha 1970, sin embargo, sería admirada por el público hasta el año siguiente que se inauguraría el hotel. Doce losas de mármol son la base sobre la cual el artista ensambló placas de esmalte de cerámica sobre cobre retomando elementos de piezas prehispánicas del área mesoamericana en una representación moderna de ese vasto legado que hemos heredado de nuestros pueblos originarios. Pasado ya poco más de medio siglo de su realización, es difícil encontrar las referencias originales tomadas por el artista como modelo para el diseño de su obra, o si tomándolos solo como referencia, él las interpretó o creó -en ellas inspirándose-, nuevas figuras, eso es algo que no lo podemos saber.

Diecisiete figuras son las representadas en este panel de 10.70 metros de largo. Cada una de las doce losas de mármol mide 0.8 metros de ancho y 1.20 de altura. Las planchas de cobre sobre el cual se ha aplicado el esmalte de cerámica son de dimensiones variables y han sido adheridas al mármol creando el diseño sobre estas losas. De las figuras identificamos doce humanas perfectamente reconocibles (tienen rostro, tocados, atavíos y extremidades); cuatro son figuras humanas muy estilizadas (reconocibles por sus extremidades o por la portación de cetros igualmente estilizados); otra figura es una especie de ave muy esquematizada de la cual se reconoce pico y ala, destacándose de otras aves representadas también en la obra por tener las mismas dimensiones de las figuras humanas. Existe una figura -hacia el extremo derecho de la obra- que se halla detrás de la figura humana que parece ser la interpretación de un animal -una representación muy estilizada-, esta imagen se asemeja a diseños representados en vasijas estilo Copador, muy conocidas por López Rodezno debido a un profuso registro artístico que de ellas realizó.

De las doce figuras humanas reconocibles, la primera de ellas es la de un jugador que golpea con su antebrazo una pelota, viste un faldón de piel de jaguar, porta collares y pectorales de jade, lleva un peinado largo anudado por una cinta color lila. La figura humana a su derecha es algo más complicada de interpretar, a simple vista pareciera que llevara en sus manos un yugo de piedra de los que usaban los jugadores en este juego de pelota, su vestimenta es menos llamativa que la figura antes descrita, lo que nos hace inferir que quizá sea que le ofrece el yugo de piedra al jugador de la izquierda, siendo un asistente y no un rival, lo cual -debemos admitir- solo es simple conjetura. El color oscuro de la piel de este segundo personaje es común encontrarle en las representaciones precolombinas, especialmente en las vasijas mayas del periodo Copador en Copán, piezas que el artista López Rodezno reprodujo profusamente y que utilizó en distintas obras de arte como inspiración, como lo es el caso del mural que se describe.

En el segundo grupo de imágenes la primera figura es una estilización extrema que se asemeja a una forma humana, tiene la misma altura que las que le rodean y termina en su extremo superior en una silueta muy parecida a la forma de las cabezas contiguas. A su derecha una figura sedente de color rojo y con un tocado de tela anillada muy similar a lo que podemos admirar en la cara oeste de la estela B, en donde el rostro del decimotercer soberano es coronado por un tocado similar, tanto en el mural de López Rodezno como en la estela B, este tocado se halla coronado con plumas de quetzal (Pharomachrus mocinno). Este personaje descrito tiene frente a él un ave de tonos naranja-rojizos con cola y alas azules, de la que es muy difícil identificar su especie. La tercera figura de este segundo conjunto es de piel oscura, tiene el brazo levantado y porta un escudo ovalado color turquesa decorado con un rostro muy parecido al símbolo ahau de la civilización maya. De su cabeza cuelga una cinta color rojo o quizá sea la pluma estilizada de una guara roja (Ara macao) ave profusamente representada en el arte de Copán.

El siguiente bloque es quizá el más complicado de describir. Cuatro figuras humanas, dos muy estilizadas, una a la que solo se le identifica por su cabeza bien delineada y la cuarta entre abstracta y definida. En tres de ellas predomina la piel color rojo de distintos matices, la segunda de ellas (cuya piel es color sepia) es la que tiene la forma de la cabeza bien definida. Las primeras tres podríamos afirmar que tienen su brazo derecho alzado, la cuarta viste profusas telas de intensos colores cálidos.

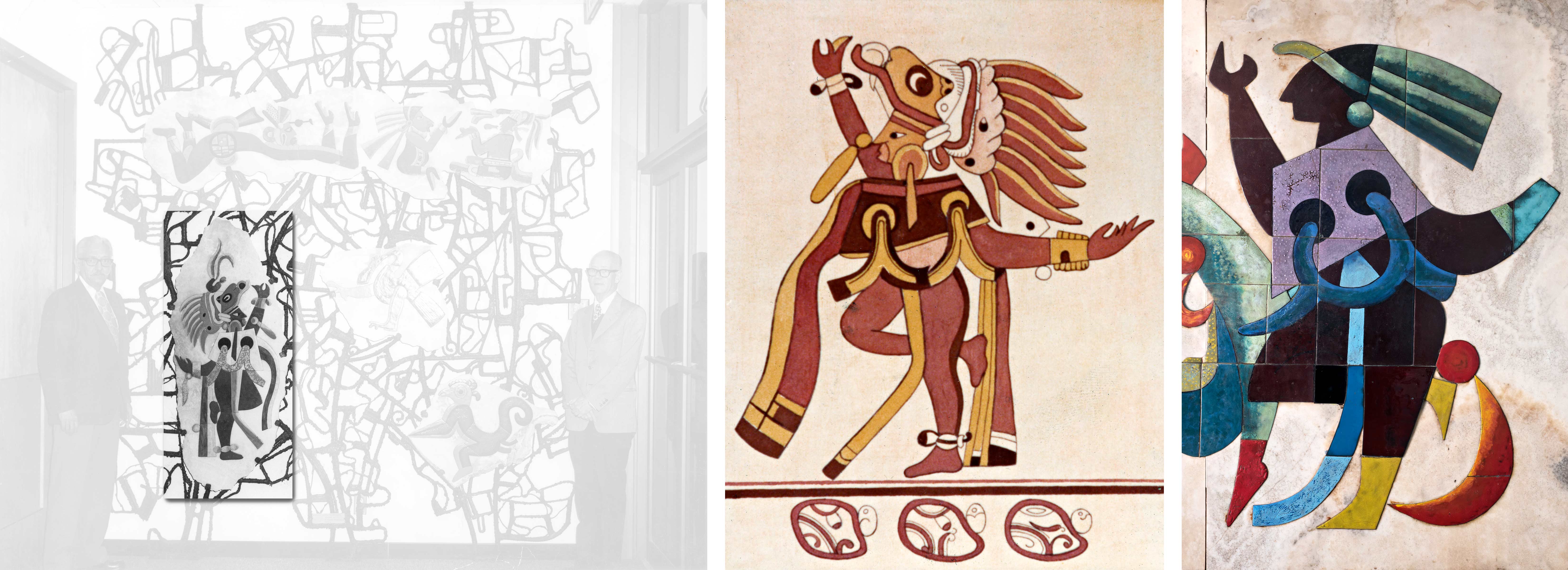

Detalle de dos distintas obras de Arturo López Rodezno. A la izquierda, el mural que se hallaba en el hotel Honduras Maya y a la derecha la reproducción de una vasija maya encontrada en la tumba 1-38 del parque arqueológico de Copán que López Rodezno ilustraría

« Haz clic en la imagen para visualizarla en alta resolución. »

La escena siguiente rompe con el esquema de las precedentes, pues solo tiene tres figuras: dos humanas y la tercera es un ave estilizada de similar dimensión. La primera de las figuras es un personaje ricamente ataviado con una piel de jaguar, cuya cabeza la corona un profuso tocado de plumas de quetzal, lo que denota su encumbrado abolengo, y en su espalda carga una representación colorida de un ave, la que por la forma de su pico y su dimensión puede ser un zopilote (refuerza esta idea la identificación de buitres similares presentes en las representaciones artísticas en la cultura maya). La figura frente a ella tiene la piel cobriza, larga cabellera y porta un escudo rectangular decorado con un rostro de perfil, su brazo izquierdo está levantado y su vestimenta contrasta con la del personaje al cual mira, pues solo una falda azul y el escudo es todo su atavío. Una tercera figura cierra este conjunto: un ave estilizada en la cual predomina la coloración azul, excepto por su pecho rojo y una delgada línea roja que limita el pico, rodea el ojo circular y se une a una especie de pluma que adorna su cabeza. Las otras tres aves que en este mural se representan son de dimensiones más reducidas y su protagonismo es secundario, estando de hecho colocadas detrás de las figuras humanas que son las que sobresalen en la obra.

La referencia arqueológica para este personaje vestido con piel de jaguar y la figura de un zopilote en su parte posterior, es una vasija encontrada en la tumba 1-38 del parque arqueológico de Copán y de la cual López Rodezno haría una representación extendida que nos permite admirar la escena completa en ella retratada, que si bien el artista hace distintas modificaciones en el presente mural, aún así conserva su postura y simbolismos originales. Esta ilustración de la vasija original por Rodezno realizada nos permite también mostrar otra referencia por el artista respetada del arte prehispánico que le ha servido de base para sus propias creaciones, especialmente en este mural, y es que tanto en las vasijas originales -como en este mural-, existen dos personajes uno frente al otro y viéndose ambos de frente, como en una especie de plática o de interacción entre dos personas, sin importar si la escena completa tiene muchos protagonistas, siempre se divide en parejas lo retratado, uno dirigiéndose al otro y ello es algo que Rodezno también aplica en el diseño de este mural. Esa representación de dos personas es una característica común del arte maya, especialmente en el que se ha encontrado en Copán.

Hasta esta sección las figuras reproducidas en el mural eran pares, sus rostros se miraban como si fuesen parte de la misma representación. Caso contrario de esta figura que se inspira en jugadores de pelota: con la rodilla izquierda pegada al piso, peto azul para proteger su pecho y ricamente ataviado con falda de piel de jaguar y ornamentos de jade. Su figura esta inspirada con ligeras variantes en el marcador de piedra esculpida que fue encontrado en el parque arqueológico de Copán y que López Rodezno dibujaría a tinta, respetando de este original la posición del jugador y en líneas generales su atavío, modificando el diseño de la pelota -que generalmente se suele representar de mayor tamaño en este tipo de obras-, que en el marcador aparece de forma casi esférica y con glifos en su centro, y en la obra de Rodezno su forma es más parecida a la de un escudo y prescinde el artista de los glifos dejando un rostro como figura decorativa.

Rodezno respeta inclusive la forma del nudo que sale del peto azul y que cae sobre la falda de piel de jaguar, peto que es anillado en sentido horizontal como en la escultura original en la cual fue inspirada, al igual que la falda cuyo material y simbolismo de jaguar revelan a un jugador relevante de la élite: un guerrero destacado o un miembro de la nobleza de la antigua ciudad-Estado de Copán. Si bien es cierto, la identificación de material arqueológico que le ha servido al artista de referencia ayuda a darle contexto a su creación, no debemos perder de vista que se trata de obras modernas de un artista del presente, interpretando o creando nuevas obras inspiradas o no en material arqueológico del profuso acervo visual que naciones como la nuestra han heredado de sus pueblos originarios y que en el caso del artista Rodezno, se dedicaría a documentar.

A la izquierda podemos apreciar la ilustración del personaje de una vasija Copador que López Rodezno dibujaría. Al centro, un detalle del mural que se hallaba en el hotel Honduras Maya y a la derecha la reproducción de un danzante que el artista ilustraría igual de una vasija estilo Copador

« Haz clic en la imagen para visualizarla en alta resolución. »

La última sección del mural -en el extremo derecho-, toma varias referencias -ya identificadas-, que nos hace más sencillo comprender lo que el artista Rodezno ahí representó. Su figura central es un danzante que levanta ambos brazos y se sostiene sobre un solo pie -el izquierdo-, en tanto su pierna derecha la levanta y la dobla a la altura de la rodilla. Además de su postura, el atavío del personaje es muy similar al vaso estilo Copador que el artista Rodezno reprodujo y que le ha servido de modelo, solo varían en este vestuario los colores usados en el mural, que el artista elige para él una paleta de colores fría, predominando el violeta y el azul, pero respetando a grandes rasgos el diseño de la vasija. Con respecto a este original, el artista Rodezno prescinde de la máscara doble que porta el danzante -una que oculta su rostro y la otra que lleva como tocado-, dejando en el mural a este danzante con un profuso tocado coronado con plumas largas de quetzal. Otra diferencia notable entre ambas representaciones, es que el danzante en la vasija original baila descalzo, en tanto que en el mural se le presenta calzado, destacando de hecho estas prendas con color amarillo.

De la figura detrás del danzante nos es más elusivo su significado. Es una estilización de otro elemento ilustrado por Rodezno en su registro de piezas prehispánicas. En la vasija original, podemos inferir sea un elemento representando una serpiente estilizada, ya que toda la escena hace referencias a la imagen de la serpiente, tanto en este elemento, como también en el atavío del personaje a su derecha.

Esta serpiente, si ya en la vasija original tenía un alto nivel de abstracción, en la obra mural de Rodezno en donde reinterpreta este diseño lo estiliza aún más, prescindiendo de los colmillos y escamas de la serpiente original que dan una pista para identificarla. Rodezno también engrosa la parte inferior de este elemento, que en la serpiente original vendría siendo su mandíbula inferior, la que al engrosarla pierde un poco esta sensación y la hace ver como una base que soporta la figura, cambiando la percepción que de ella podamos tener. Debemos mencionar nuevamente la trascendencia de la conservación de los acervos documentales para el estudio de obras que como las de López Rodezno se nutren de una rica colección del pasado, a lo que hay que agregar que tiene mucho que ver la cultura visual del momento en que cada obra ha sido realizada, siendo los temas prehispánicos en las décadas del sesenta y setenta del pasado siglo XX muy comunes en nuestra nación, especialmente de la cultura maya. No era extraño en esa época ver en infinidad de casas de todas las clases sociales en Tegucigalpa puertas de madera talladas con personajes y símbolos mayas, lo que nos da una idea de lo común que era en ese entonces la costumbre de identificarse -incluso a nivel domiciliario-, con esta estética en particular.

Boceto del mural que estuvo originalmente ubicado en el espacio de recepción del hotel Honduras Maya, nótese que la posición de los personajes es distinta a la que a aparecen en la obra final. Autor desconocido, copia en papel fotográfico 12.6 x 8.8 cm

« Haz clic en la imagen para visualizarla en alta resolución. »

La fotografía de un boceto del mural que se colocó originalmente en el hotel Honduras Maya -conservada por la familia del artista Rodezno-, nos deja ver que en ese boceto la distribución original de algunas de las figuras era distinta a la obra final montada en el hotel, sembrando la duda sobre su significado o la narración que el artista deseaba fuera apreciada por el observador del mural al pararse frente a él. Aunque rara vez un artista da explicaciones sobre el significado de sus obras, difícil es saber en el presente si la distribución de las escenas del mural tenía una razón en particular, si obedecía a una narración visual específica planeada por el artista desde un inicio, o si tal como nos muestra el boceto, la composición ya en el mural final fue modificada, cambiando la posición original de las escenas por razones que desconocemos y que sería casi imposible para nuestro presente tener la certeza de esas modificaciones, precisamente por esa casi tradición de los artistas a no explicar el por qué de sus creaciones.

Igual hemos deseado compartir esta fotografía del boceto para dejar un registro para la historia del arte hondureño, quizá en un futuro se encuentren otros documentos visuales, escritos o sonoros sobre este u otras temas del arte nacional que nos aclaren tantas dudas sobre tantos temas. De momento, las referencias históricas sobre la creación y montaje de este mural nos han eludido, solo tenemos el registro fotográfico acá compartido, igual que de las otras obras que también se muestran en esta presentación, es una debilidad siempre presente en nuestra historia, más notoria en algunos casos, más elusiva en otros, carencias que deben reducirse o al menos preocuparnos como academia por aportar a su esclarecimiento a manera de conocer la vida y obra de grandes artistas que nos han heredado un invaluable legado, mucho de él para tantos desconocido o como en el caso siguiente, lastimosamente ahora ya desaparecido.

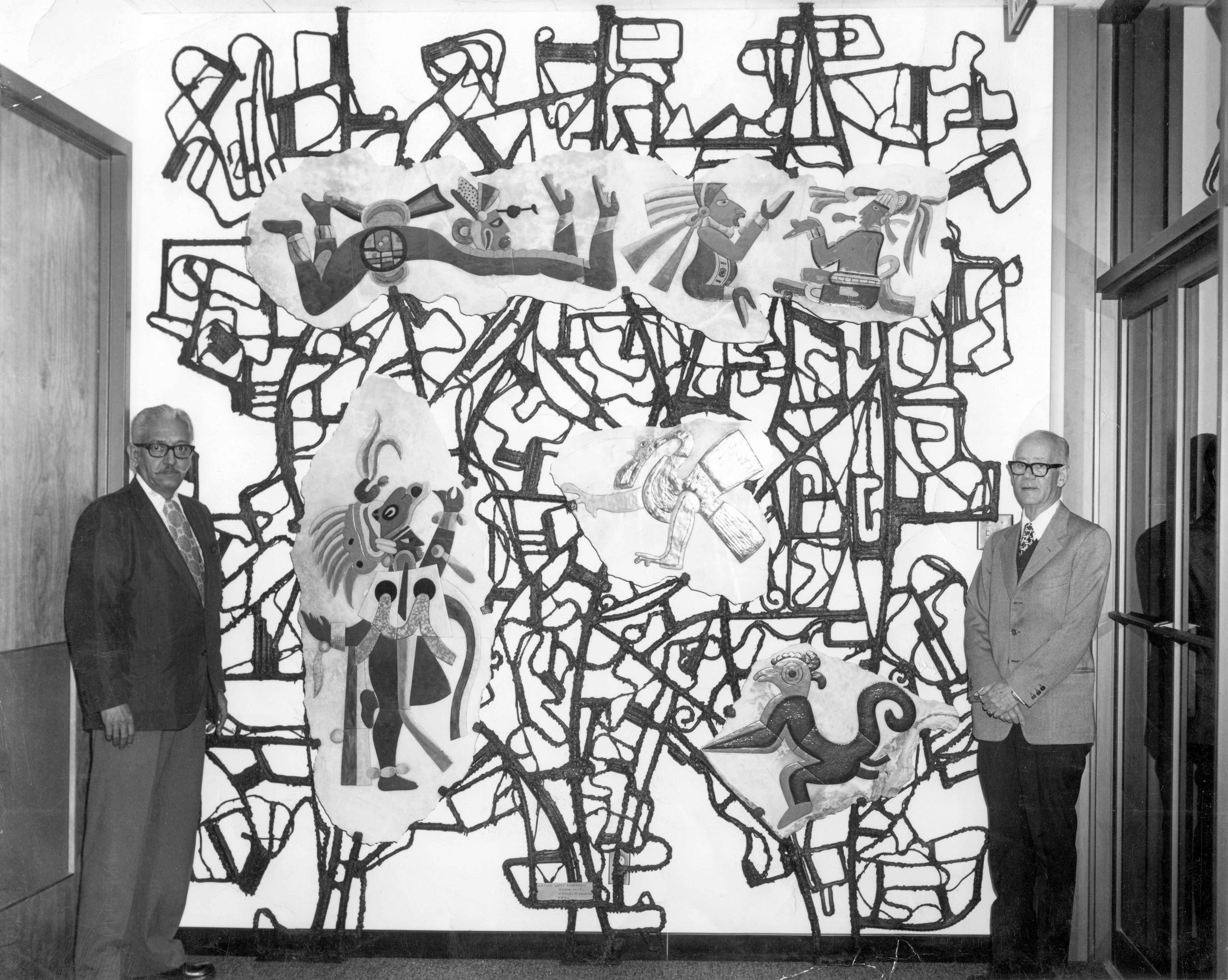

Una de las escasas imágenes que existen del mural que se exhibía en el aeropuerto Toncontín. A la izquierda vemos a Raúl Fiallos y a la derecha a Arturo López Rodezno. En la placa ubicada en la parte inferior hacia el centro de la obra, se leen sus autores: Arturo López Rodezno, Ivona Pavél y Manuel D. Agurcia. Autor desconocido, copia en papel fotográfico blanco y negro, 16 de noviembre de 1974.

« Haz clic en la imagen para visualizarla en alta resolución. »

Murales (casi) perdidos: indiferencia o catástrofe

Aeropuerto Toncontín

La historia del arte hondureño presenta lamentablemente enormes vacíos, lagunas que pasados los años se van volviendo más difíciles de completar, sea porque sus protagonistas poco a poco van desapareciendo o porque las fuentes documentales nunca existieron o igual también se van desvaneciendo con el paso de los años. Y ambas se unen en el caso presente: han fallecido sus autores y protagonistas y no se encuentran fuentes que describan la obra, los autores o el contexto en el cual el mural fue realizado, solo imágenes o datos dispersos podemos encontrar, pero entre mayor sea la cantidad que de este material podamos reunir, más factible será escribir la tan necesaria historia del arte hondureño y de sus principales protagonistas.

El aeropuerto Toncontín ha sufrido a lo largo de su historia incontables modificaciones, algunas sencillas y otras lo han transformado completamente. Del edificio original construido por Francisco Prats Vives en los años cuarenta del pasado siglo, poco es lo que ha quedado visible en el presente, y con estas remodelaciones externas, también se han modificado sus espacios interiores, incluidas las áreas en donde se hallaban instaladas algunas obras de López Rodezno, como los mosaicos alusivos a los departamentos de Honduras (17 en ese entonces, pues hablamos de 1948) y también el mural que admiramos en la fotografía superior.

La placa ubicada hacia el centro de la parte inferior de este mural, identificaba a sus autores: Arturo López Rodezno, Ivona Pavél y Manuel D. Agurcia, qué papel desempeñó en la obra cada quien es algo que no lo podemos saber, es de esos vacíos documentales que párrafos atrás lamentamos que existen en nuestra historia. La técnica de la obra es similar a las que el artista Rodezno había ya realizado antes en 1970: una estructura de diseño abstracto en metal y losas de mármol que soportan placas de cobre con esmalte de cerámica en ellas aplicado. Esta estructura de metal es seguramente realizada por los dos autores que aparecen con Rodezno en la placa (Pavél y Agurcia), pues la técnica y el estilo de diseño plasmado en las losas de mármol que soportan el esmalte sobre cobre es indiscutiblemente obra del primero, tanto por su temática como también por su manufactura y su estética. En el caso particular de este mural, su diseño difiere de las obras antes referidas en que se basan las figuras mayoritariamente en vasijas polícromas estilo Ulúa, siendo en las obras previas el arte de la civilización maya su inspirador. De las seis figuras representadas, tres corresponden al primer estilo y tres al segundo.

A la izquierda vemos el mural que se hallaba en el aeropuerto Toncontín, hacia el centro la reproducción de un danzante que el artista ilustraría de una vasija estilo Copador y a la derecha un detalle del mural que se hallaba en el hotel Honduras Maya y que ahora es exhibido en el salón cultural de las oficinas principales del Banco Atlántida en Tegucigalpa

« Haz clic en la imagen para visualizarla en alta resolución. »

La primera de las figuras a la izquierda del mural (hacia la parte baja de él), corresponde a un danzante para cuyo diseño se inspiró el artista en una vasija estilo Copador encontrada en el parque arqueológico de Copán y que Rodezno había ilustrado antes, incluso su diseño -más estilizado-, lo había ya usado en el mural del hotel Honduras Maya que antes ya reseñamos, pero en este mural del aeropuerto invertiría la imagen -en la vasija original, el danzante mira hacia la izquierda y en el mural ve hacia la derecha-, pero respetaría su indumentaria, en especial su doble máscara y su profuso tocado de plumas de quetzal, además de sus ornamentos en brazos y tobillos, elementos que en el mural del Honduras Maya el artista Rodezno omitiría. Si respetó o no la coloración original de la pieza es algo que no lo podemos corroborar, simplemente porque carecemos hasta el momento de una imagen a color de este mural.

La figura superior de la mitad izquierda del mural es un personaje que pareciera volar, como si de retratar un estado de éxtasis se tratase, tanto en la vasija original como en el mural así se le presenta y esa es la idea que le transmite al espectador: un personaje que levita. Ha sido inspirada en una vasija que imita el estilo Copador, por ello su diseño y simbolismo es algo distinto al arte maya al cual estamos más familiarizados y que el mismo Rodezno más utilizaría como inspiración y referencia en sus propias creaciones. Este personaje acostado y con sus piernas y brazos flexionados hacia arriba, parece mirar y participar en la escena frente a él desarrollándose, que retrata a dos personajes sedentes viéndose uno al otro, el primero de ellos mira hacia la derecha y el segundo ve al observador de la vasija pero la posición de su cuerpo apunta hacia la izquierda, insinuando una interacción entre él y el personaje de enfrente, reforzando esta idea la voluta dibujada frente a su boca, que en el arte prehispánico maya representaba la acción de hablar. Ambas figuras pertenecen sus referencias originales a dos distintas vasijas, la primera un poco más estilizada, siendo difícil determinar la posición exacta del personaje, pues si bien da la impresión de estar sentado, pareciera que lo estuviera con sus piernas extendidas hacia el frente, posición que la extremada estilización de esta figura hace dudar de su exacta posición (tanto en la vasija original prehispánica como también en el mural de López Rodezno).

La figura del extremo derecho es más detallado su acabado, quedando claro que a quien representa esta sentado con las piernas cruzadas, con su brazo izquierdo flexionado y la boca abierta, en ademan de hablar. Como ya fue antes mencionado, su ojo está dibujado completamente de frente y ve directamente al observador de la pieza, un detalle anatómico que escapa a nuestra comprensión. En las tres figuras de la parte superior reseñadas, el artista Rodezno respetó en buena medida el diseño original que ha inspirado cada figura, si también respetó su cromatismo es difícil afirmarlo pues al momento de escribir las presentes líneas, no hemos identificado una fotografía a color de esta obra mural completa.

Más compleja de identificar resulta el ave que pareciera ser una espátula rosada (Platalea ajaja) -por la forma particular de su pico-, aunque no sería extraño que fuera una ave fantástica nacida de la imaginación del artista prehispánico. Si la figura del ave ya era estilizada en la vasija original, Rodezno en su obra la simplifica aún más, inclusive invierte su posición, haciendo que el ave mire hacia la izquierda cuando en el original miraba a la derecha. Si respetó el color ladrillo y siena del original es difícil saberlo por la razón ya expuesta de no contar con una fotografía a color del mural en Toncontín.

Igual que la figura anterior, Rodezno toma de referencia la vasija prehispánica invirtiendo la posición de la figura, haciéndola ver hacia la izquierda, y en el original (mostrado arriba) vemos que ve hacia la derecha. Rodezno también estiliza aún más las características de esta figura zoomorfa, que si ya era complicado de determinar su especie o siquiera qué animal se representaba, en la obra de López Rodezno esas particularidades se obvian en aras de un diseño más sencillo, más estilizado.

Hacia la izquierda admiramos el mural que se encuentra en el segundo piso del antiguo edificio de la Empresa Nacional de Agua y Luz hacia el extremo norte del puente Mallol, ya en Tegucigalpa. Fotografía por Paúl Martínez en formato digital 35mm. 2014. Hacia la derecha una fotografía del mismo espacio cuando era oficina y el mural se mostraba imponente en la pared hacia el final del pasillo. Autor desconocido, copia en papel fotográfico blanco y negro, 19.3 x 12 cm. Ca. 1946

« Haz clic en la imagen para visualizarla en alta resolución. »

Antigua Empresa Nacional de Agua y Luz, 1946

Una obra completamente diferente a lo realizado hasta ese momento por Arturo López Rodezno lo es el mural al fresco que pintó en 1946 en una de las paredes de la antigua Empresa Nacional de Agua y Luz en el centro histórico de Tegucigalpa. Distinto por su temática e inclusive por su composición, no así en su cromatismo o por la técnica que en otros murales el artista previamente utilizó (Escuela Nacional de Bellas Artes, restaurante Duncan Maya o el hotel Panamericano, por citar tres). Por su temática pues busca en su obra transmitir el mensaje de una sociedad camino al progreso por la utilización de la fuerza de sus recursos naturales, aprovechada por la humanidad a través de las máquinas que controlan y utilizan su poder: agua, viento y la energía eléctrica que es producida y canalizada hacia el bien de la sociedad. Por su composición es también distinta a obras previas (inclusive a posteriores a ella). Una figura femenina de pie es la figura central, tiene los brazos extendidos alineados a sus hombros y las manos igualmente extendidas y con las palmas hacia abajo, hacia los extremos de cada brazo -cubriendo de hecho sus manos y antebrazos- una caída de agua brota tras de ellos y cae hasta la tierra, formando nubes que se levantan simétricas hacia ambos lados de la figura femenina, confundiéndose con la tierra sacudida por el trote de cuatro caballos -dos a cada lado de la figura, uno color café y uno blanco siempre en simétrica composición.

La figura femenina es un desnudo cuya larga cabellera es llevada por el poderoso viento que la mantiene prácticamente en posición horizontal hasta perderse hacia el extremo derecho, viento representado por el artista como una espiral azulada que rodea a la mujer y oculta artísticamente su zona íntima. Este viento tiene sutiles líneas que corren paralelas a las formas onduladas que simulan su movimiento, brotando del torrente del agua que cae de los brazos abiertos de la mujer y la fuerza que imprime el movimiento de los cuatro caballos que parecen partir del punto en donde se unen agua y viento al pie de la figura femenina. Mencionamos al inicio la diferencia que se percibe entre esta obra y otras contemporáneas a ella del mismo artista, en cuanto a composición, esta figura femenina parece dividir en dos la obra, siendo ambas mitades -izquierda y derecha- simétricas, no tanto en los elementos, sino en el peso visual de los mismos. Hacia la mitad izquierda, en primer plano vemos dos obreros en plena faena de trabajo, uno de ellos arrodillado portando una máscara que protege sus ojos y soldando una pieza que se halla en el piso, junto a él, otro obrero de pie se inclina para taladrar la tierra.

Detrás de estos trabajadores, un operario revisa el tablero de una enorme turbina, detrás de la cual se levanta una torre de energía eléctrica que corona un puño cerrado que aprisiona rayos, como especie de receptáculo de la portentosa fuerza de la electricidad que es dominada por la humanidad a través de las centrales que aprovechan su energía para generar progreso y bienestar a la sociedad. Como si fuese un espejo invertido, la mitad derecha del mural es un calco visual del lado izquierdo, viendo de fondo altas chimeneas industriales y frente a ellas un molino de viento de similares dimensiones y posición que la torre eléctrica y el puño cerrado de la mitad izquierda. En la parte inferior podemos admirar a un ingeniero que mide tras un teodolito un punto indeterminado hacia el extremo derecho. A los pies de la figura femenina central, domina la parte central inferior de la obra una instalación circular que refuerza el concepto de dominio del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza para su provecho que desea transmitir la pintura en su conjunto, discurso visual que encajaba con la intención del gobierno hondureño de proyectar progreso y dinamismo en la administración del país, a fin de cuentas, la obra se hallaba realizada en una institución del Estado, fue comisionada por el Estado y es perfectamente visible que obedecía toda su alegoría a un discurso oficial de ese Estado.

Lastimosamente, la crecida de los ríos Chiquito y Choluteca inundaron ese nivel del edificio en el año 1998 cuando al paso del fatídico huracán Mitch sus aguas se salieron de control y llegaron a lugares pocas veces vistos en la historia reciente del Distrito Central, ese fatídico último día de octubre y todo el mes de noviembre -pues entre los puentes Carías, Soberanía y Mallol árboles y basura arrastrados por estos ríos hicieron que se formará un dique que duró semanas- mantuvieron bajo el agua estancada buena parte de este edificio, sin que hasta la fecha haya existido un proceso de limpieza o restauración del inmueble o de la pintura mural en una de sus paredes realizada por López Rodezno. Esa serie de eventos desafortunados -y la indiferencia nuestra como sociedad-, han llevado a esta emblemática obra al lamentable estado en que se encuentra, y ello que la fotografía más reciente que mostramos es del año 2012, y es fácil inferir que en la década ya transcurrida el daño sea mayor, perdiéndose irremediablemente la obra completa en cualquier momento.

Para concluir

Los dos ejemplos de obras en esmalte de cerámica sobre cobre referidas (1962 y 1970) son ejemplo del buen cuidado y puesta en valor de una obra de arte. Este cuidado ha permitido que transcurridas seis décadas de realizada la primera y medio siglo de hecha la segunda, podamos admirarlas como si hubiesen sido creadas apenas ayer, y ello pese a que sus actuales ubicaciones no fueron las originales, sino que han sido trasladadas del sitio en donde primero se instalaron para ser montadas las dos en el edificio principal del Banco Atlántida de Tegucigalpa, en donde ahora pueden ser admiradas. Los dos ejemplos restantes -el mural del aeropuerto Toncontín y el del edificio de la Empresa Nacional de Agua y Luz-, son la prueba palpable de lo que la indiferencia es capaz de hacerle al patrimonio de una nación. Del primero no sabemos su paradero y del segundo pareciera ser que solo esperamos su destrucción definitiva sin preocuparnos mucho por lo que significará esa pérdida para nuestra historia o para nuestra identidad. Así de triste es ese panorama.

Tampoco tenemos un registro fotográfico profesional de estas dos obras casi perdidas, apenas imágenes blanco y negro que han sobrevivido al tiempo más por un celo de conservación familiar que por un interés institucional en ellas, ello dificulta claro está cualquier búsqueda o referencia de la obra no importa quien sea el autor o la fecha en que ha sido realizada, es una debilidad que hemos padecido desde siempre: la carencia de un corpus visual que registre el arte hondureño y que permita hacer estudios de su evolución a través del tiempo. Por la dinámica comercial del arte, es difícil reunir en colecciones públicas toda la producción artística nacional, de ahí que el registro fotográfico profesional sea una opción viable para tener un inventario del arte hondureño en tanto las obras puedan cambiar de propietario, de ciudad e inclusive de país o continente (las obras se venden, pues son a fin de cuentas bienes con valor comercial y de esa venta es que viven los artistas). Quizá en un futuro -cercano o lejano- los datos que permitan rastrear el paradero de las piezas que formaban este mural en Toncontín nos sean develados, pero para que ello suceda, también implica que como académicos indaguemos más, antes que la generación que aún puede darnos datos se vaya marchando hacia el oriente eterno. Perdida esa generación, casi damos también por perdida la historia de esta y tantas obras más de arte que poco o nada sabemos de su paradero o de su creación misma.

[1] Eduardo Bähr refiere que Arturo Luna planeaba un mural en su residencia-taller de la colonia Miraflores en Tegucigalpa, proyecto que finalmente no se concretaría: «No terminó el mural de su casa en Miraflores. Pero en él dejó signos claves de una oculta desdicha y datos impresos de su personalidad, los motivos de sus silencios, de su humildad, de cierta timidez, de algunos gestos y miradas de niño grande» (Bähr, 1978, p. 26).

Bähr, E. (1978). El mural inconcluso. En diario Tiempo, sábado 18 de marzo de 1978. Año VIII. No. 2727. San Pedro Sula: Editorial Honduras, S.A. de C.V. p. 26.

Méndez Dávila, L. (1960). Lopez Rodezno habla de su pintura. En diario El Día, 4 de junio de 1960. Año XII. No. 3682. Tegucigalpa: Imprenta La Democracia. pp. 2-3.

Nájera Coronado, M. I. (1991). Bonampak. Ciudad de México: Gobierno del Estado de Chiapas, Espejo de Obsidiana Ediciones.

Principian los Trabajos de Reconstrucción del Parque Situado Frente a la Universidad. (1940). En diario La Epoca, 8 de julio de 1940. Año VIII. No. 2109. Tegucigalpa: Imprenta La Democracia. pp. 1-2

Sosa, R. (1970). El mundo en que vivimos es el de la emancipación del artista. En revista Extra, abril de 1970. Año V. No. 57. Tegucigalpa: editada por Oscar Acosta. pp. 21-24.